昔は1時間が60分ではなかった。どういうこと?

時間は現代人の生活に欠かせません。

時間は現代人の生活に欠かせません。

まず前提として、現代の1時間の定義はご存じですか?

Wikipediaの説明を読んでみました。難しい。

他の影響を受けにくい原子の振動数を基準に「秒」の基準が決められ、その60倍が「分」さらにその60倍が「時」ということだと思われます。

<参考>Wikipedia【秒】 2021.9.26.時点

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%92

なにはともあれ、基準は「誰にとっても同じ」ということが大切です。

当たり前ですが、平安時代からこんな厳密な基準は作れません。

では、どのように時間を定義していたのでしょうか。

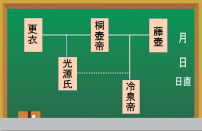

平安時代から江戸時代くらいまで使われていたのは「不定時法」という考え方です。

現代の1時間は60分と決まっている「定時法」に対し、1時間の長さが変わる考え方です。

ある日の、日の出から日の入りを「日中」として12等分、日の入りから日の出を「夜」として12等分。合計24時間と考えていたのです。

例えば、2021年の夏至は6月21日でした。

わたしの住む大阪の日の出は4:45。日の入りは19:14だったそうです。

日が出ている時間を12で割ると約72分/1時間。

逆に夜は約48分/1時間になります。

そして2021年の冬至は12月22日。

大阪の日の出は7:02、日の入りは16:52らしいので、同じように計算すると、

日中は49分/1時間。

夜は71分/1時間になります。

(値は全て「約」とお考え下さい)

当時の基準は「太陽」だったということです。

現代からすると不思議な感じがしますね。

だって…夏と冬で1時間の長さが変わり、さらに一日でも昼と夜の1時間の長さが変わるなんて!

でも、当時の人にとっては当たり前のことでした。

現代だと労働基準法にひっかかりそうな気もしますが、当時はそれでよかったのです。

ほとんどが農業などの自然と関わる仕事をしていたので、夏にたくさん働いて、冬は休むというサイクルで問題ありません。

さらに、当時は電気もありませんので、真っ暗な夜に出歩くのは怖い。

太陽が基準で問題なかったということです。

実例が『源氏物語』に。

「日永きころなれば、(中略)まだ申の時ばかりに、かの浦に着きたまひぬ。」

訳:日が長い頃(夏)なので、まだ申の時(16時)くらいにあの浦に着いた。

夏だから早く目的地に着いた、というのは現代語の感覚ではよくわかりません。

でも、当時の人の時間に対する感覚を知っていれば納得ですね。

| ジャンル | ことば・文学 |

|---|---|

| 掲載日時 | 2021/11/27 16:00 |

大阪府出身・在住。

同志社大学文学部国文学科卒業。

現在は予備校で(比較的)新人講師として勤務。

担当ジャンルは【古典文学】

授業では、本編よりも脱線話の方がウケて悲しい反面、過去の自分もそうだったので生徒を責められません。小ネタを収集する日々です。

基本どんなジャンルでも興味あり!

でも、結局言葉(=ことのは)のもつ魅力から逃れられずここまで来てしまいました。

尊敬する人は中2のときからロザンの宇治原さん。好きなことは、得意ジャンルが全く違う同居人とクイズ番組を見ながらやいやい言うこと。

クイズに関するニュースやコラムの他、

クイズ「十種競技」を毎日配信しています。

クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。

Follow @quizbang_qbik

![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)