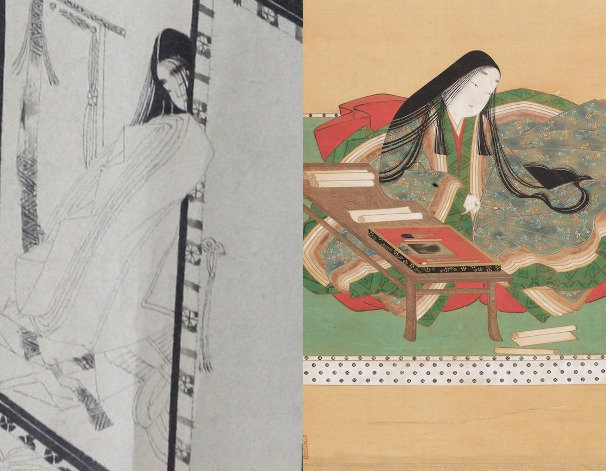

清少納言と紫式部はなぜライバルと言われるのか?

平安時代の女流文学者として並び称される清少納言と紫式部。

歴史の教科書でも“ワンセット”のように扱われます。

しかし同じ時代の女流文学者には、和泉式部・赤染衛門など『小倉百人一首』に和歌が収められている女性文学者もたくさんいます。

それなのに、清少納言と紫式部の2人がライバル関係として扱われるのはなぜなのでしょうか。

①政治上の立場

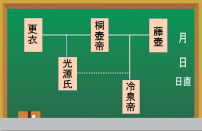

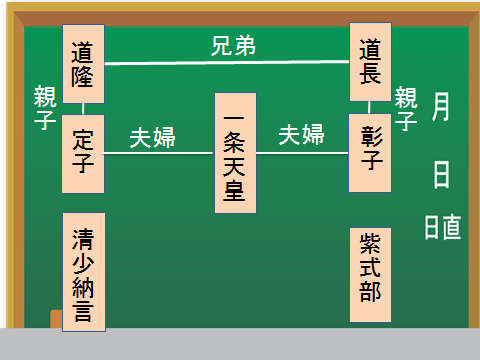

一条天皇の時代(=藤原道長が権力を持った時代)、一条天皇の正妻は「定子」でした。定子は権力を持っていた藤原兼家の長男・道隆の娘です。

政略結婚の割に、一条天皇と定子は仲良し夫婦でした。

そして、この定子に仕えていたのが清少納言です。

しかし、道隆は早くに亡くなってしまいます。

そこで権力を持ち始めたのが三男・道長です。

道長も自分の娘を天皇の妻にして、将来の天皇の祖父になりたい。

ということで、正妻の地位をもう一つ作り(前代未聞!)、自分の娘・彰子を天皇の妻にします。

そして、その彰子に仕えていたのが紫式部でした。

図にするとこんな感じ。

二人が仕えた定子と彰子が政治上のライバル関係でした。

②文学作品の評価

時代は下って江戸時代。

「国学者」という平安時代の文学を研究する人たちが現れます。

国学者の一人、本居宣長が、

清少納言の『枕草子』は理知的でinterstingな「をかし」を、

紫式部の『源氏物語』は言葉にしにくい心情を表現した「もののあはれ」の文学だ。

(意訳)

と分析しています。

才能をはつらつと発揮する清少納言と慎み深い紫式部。

作品から受ける性格の違いも際立ちます。

この評価が後々まで残り、この2作品が平安時代の女流文学の代表として扱われるようになります。

③『紫式部日記』の記述

紫式部は『紫式部日記』の中で清少納言の悪口を書いています。

「清少納言こそ、したり顔にいみじうはべりける人。」

→清少納言ってとても利口ぶっている人ね。

と書き出す一連の文章があります。

当時は、漢字=公的=男性のものと考えられていた時代なのですが、『枕草子』では漢文を引用する場面が多々出てきます。

そんな清少納言に対して、

「間違っているところも多いし、そもそも人より勝っているところを見せつける人なんて、この先落ちぶれるに決まっているわ」となかなか辛辣な評価。

①で書いた政治上の立場から、清少納言の評価を落としておきたい気持ちもあったのでしょう。

歴史をひもといてみると、文化や、スポーツなど、様々なジャンルにおいて「よくぞ同時代に生まれてきてくれた!」と思えるライバルがいるととても盛り上がります。

清少納言と紫式部も、まさにそのような「ライバル関係」だったのですね。

| ジャンル | ことば・文学 |

|---|---|

| 掲載日時 | 2021/9/25 16:00 |

大阪府出身・在住。

同志社大学文学部国文学科卒業。

現在は予備校で(比較的)新人講師として勤務。

担当ジャンルは【古典文学】

授業では、本編よりも脱線話の方がウケて悲しい反面、過去の自分もそうだったので生徒を責められません。小ネタを収集する日々です。

基本どんなジャンルでも興味あり!

でも、結局言葉(=ことのは)のもつ魅力から逃れられずここまで来てしまいました。

尊敬する人は中2のときからロザンの宇治原さん。好きなことは、得意ジャンルが全く違う同居人とクイズ番組を見ながらやいやい言うこと。

クイズに関するニュースやコラムの他、

クイズ「十種競技」を毎日配信しています。

クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。

Follow @quizbang_qbik

![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)