昔の日本で「十二支」はどう使われていた?

先日「十二支」を言えない子どもが増えているという記事を読みましたが、本当なのでしょうか…?

先日「十二支」を言えない子どもが増えているという記事を読みましたが、本当なのでしょうか…?

確かに言えなかったからどうってこともないのかもしれませんが、昔から日本人に根付いている「十二支」の考え方を知らないまま過ごすのはもったいなく感じてしまいます。

十二支は例えばこんなことに使われていました。

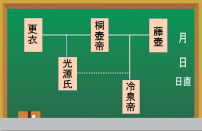

【方角】

「東西南北」も使われてはいましたが、十二支の動物たちも使われていました。

「子」を真北として30度ずつ、十二支を割り振っていました。

東を「卯」、南が「午」、西が「酉」という具合です。

南東の方向は「辰巳」と表現されますが、「辰巳」「巽」など今でも名字にありますね。

同様に「北西」は「戌亥」、これも「乾」と名字で残っています。

【時間】

時間を表すときにも、十二支を使っていました。

十二支で一日24時間を担当(?)するので、1つあたり2時間あります。

例えば、午前0時(夜中の12時)を中心として、その前後1時間(要するに23時~次の日の1時)の2時間のことを子の刻(ねのこく)と言う具合です。

表を書けばわかることなんですが、念のため計算式を書いておくと、

(中心の時間)=(干支の順番ー1)×2

となります。

今でも残っている例でいうと、「正午」という言葉があります。

もうお気づきかもしれませんが、上の計算式に当てはめると、

(7-1)×2=12

ちょうど昼の12時が「午の刻」になります。

よって「まさに午の時間」と言うわけで正午です。

これより前だから「午前」あとだから「午後」ですね。

もう一つよく聞くのは「丑三つ時」。

丑は、計算式に当てはめると午前1時~3時を表します。

じゃあ「三つ」ってなんなんでしょう?

さすがに2時間単位はアバウトすぎるので、2時間をさらに4分割する単位があります。

要するに30分で1単位ですね。

順に、1つ時、2つ時、3つ時、4つ時と数えます。

となれば、「丑三つ時」はだいたい午前2時~2時半のこと。

確かに一番人間が寝静まっている時間ですね。

【年月日】

年月日を表すには、十二支に加えて「十干」というものも必要になります。

十干とは「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」で表現されるもの。カレンダーなどで見たことありませんか?

「十干」=10と、「十二支」=12の最小公倍数の60種類の組み合わせで年月日を表現しました。

有名どころでいくと、

「甲子園」の「甲子」はこれが由来ですし、大化の改新の別名「乙巳の変」(645年)の27年後、672年に後継者争いとして「壬申の乱」起こっています。

(良かったら計算してみてください)

また、丙午の女性は男を食うから縁起が悪いとして、直近では1966年の出生数が激減した話も有名ですね。

60年ごとなので次は2026年。今はもう気にしない人がほとんどかもしれません。

古典は日常に小さな気づきをもたらしてくれます。

十二支に関連する言葉を紹介しました。あなたはどれだけ知っていましたか?

| ジャンル | ことば・文学 |

|---|---|

| 掲載日時 | 2021/5/22 16:00 |

大阪府出身・在住。

同志社大学文学部国文学科卒業。

現在は予備校で(比較的)新人講師として勤務。

担当ジャンルは【古典文学】

授業では、本編よりも脱線話の方がウケて悲しい反面、過去の自分もそうだったので生徒を責められません。小ネタを収集する日々です。

基本どんなジャンルでも興味あり!

でも、結局言葉(=ことのは)のもつ魅力から逃れられずここまで来てしまいました。

尊敬する人は中2のときからロザンの宇治原さん。好きなことは、得意ジャンルが全く違う同居人とクイズ番組を見ながらやいやい言うこと。

クイズに関するニュースやコラムの他、

クイズ「十種競技」を毎日配信しています。

クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。

Follow @quizbang_qbik

![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)