「馬声蜂音石花蜘蟵荒鹿」でなんと読む?

今回も『万葉集』の表記ネタです。

前回の紹介したのは基本編でした。

(「東 野炎 立所見而 反見為者 月西渡」は何と読む? 参照)

今回は例外「戯書(ざれがき・ぎしょ)」についてお話ししたいと思います。

タイトルの問題に加えてクイズを出題します。

さて、それぞれ何と読む?(全て『万葉集』内にあるものです。)

Level1「孤悲」

Level2「十六」

Level3「恋ひわたり味試」

Level4「山上復有山」

Level5「馬声蜂音石花蜘蟵荒鹿」

↓

↓

↓

(まとめて答えを書いています。答えは思い浮かびましたか?)

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Level1「孤悲」

これは「こひ(恋)」と読みます。

「恋」は他にも「古非」とか「古比」と書く例もあります。

これは前回の記事で紹介した、意味を無視し、音だけ借りてきて表音文字として扱う読み方ですが、仮名ばかりの文章は読みづらいという欠点を補うために、恋は孤独で悲しいものだ、となるべく意味も表すような当て字をしました。このような工夫は随所に見られます。

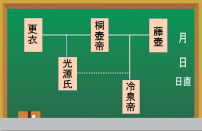

Level2「十六」

これは「しし」と読みます。

4×4=16(ししじゅうろく)だからです。

九九は古墳時代には既に中国から伝わってきていたらしく、教養の一つになっていたようです。

ほかにも、「二二」で「し」、「二八十一」で「にくく(憎く)」と読ませる例があります。

Level3「恋ひわたり味試」

これは「恋ひわたりなむ」と読みます。

「味見=嘗める」から来ているようです。

だんだんひらめきクイズのようになってきました。

Level4「山上復有山」

さらにひらめきパズル感が強くなります。

これは「出る」と読みます。

「出」という漢字を分解すると、「山」の上にもう一つ「山」があるように見えるからです。

万葉歌人もこのようなパズルをして楽しんでいたのかと思うと親近感がわきます。

西洋の言語は表音文字が多く、わかりやすいものではありますが、

こういったことば遊びができるところが表意文字を扱う民族の醍醐味ですよね。

では最後にLevel5の答えを…

「馬声蜂音石花蜘蟵荒鹿」で「いぶせくもあるか(意味:うっとうしい)」と読みます。

漢字ばかりでなんのこっちゃ状態ですが、分解してみると、

馬声→「イ」 当時、馬の鳴き声は「ヒヒーン」ではなく「イイーン」と表現していたため。

蜂音→「ブ」 お察しのとおり蜂の羽音の「ブンブン」が由来です。

石花→「セ」 カメノテという生物の古名「セ」より。

蜘蛛→「クモ」

荒鹿→「アルカ」

ちょっと無理やりな気もしますが、

全てを動物に関連のある言葉で表現しようしたのがこだわりポイントなのでしょう。

謎を作って解いてもらう楽しさ・またその答えを知ろうとして一生懸命考える楽しさは

過去現在、そして未来も変わらないものなのかもしれませんね。

| ジャンル | ことば・文学 |

|---|---|

| 掲載日時 | 2020/10/3 16:00 |

大阪府出身・在住。

同志社大学文学部国文学科卒業。

現在は予備校で(比較的)新人講師として勤務。

担当ジャンルは【古典文学】

授業では、本編よりも脱線話の方がウケて悲しい反面、過去の自分もそうだったので生徒を責められません。小ネタを収集する日々です。

基本どんなジャンルでも興味あり!

でも、結局言葉(=ことのは)のもつ魅力から逃れられずここまで来てしまいました。

尊敬する人は中2のときからロザンの宇治原さん。好きなことは、得意ジャンルが全く違う同居人とクイズ番組を見ながらやいやい言うこと。

クイズに関するニュースやコラムの他、

クイズ「十種競技」を毎日配信しています。

クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。

Follow @quizbang_qbik

![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)