なぜ裁縫することを「洗濯する」と言う?

タイトルに疑問を持った方も多いと思う。裁縫と洗濯は全く違う動作であり、裁縫しようとして間違えて洗濯してしまったら、私ができるのはあなたに病院を紹介することぐらいだろう。ところが、「洗濯する」が裁縫することを表す方言は確かに存在する。

タイトルに疑問を持った方も多いと思う。裁縫と洗濯は全く違う動作であり、裁縫しようとして間違えて洗濯してしまったら、私ができるのはあなたに病院を紹介することぐらいだろう。ところが、「洗濯する」が裁縫することを表す方言は確かに存在する。

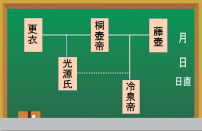

『日本言語地図(1966~74)』によれば、中四国地方の大半と九州北東部、能登半島、さらに点在する形で東北地方・北関東にも使用が見られる。分布からして、かつてはもっと広範囲で使われたり、中央の言葉だったりした可能性もある。

なぜ、このような言い方が生まれたのか。和服をたしなむ方なら、「洗い張り」というものをご存知かと思う。着物を洗う際、糸をほどいて反物に戻し、水洗いをしてから着物に仕立て直すという手法だ。一説には平安時代には行われていたらしい。

洋服を着る我々には理解しがたいが、そもそも和服は「ほどいて縫い直す」ことを前提に作られている。乾燥させるときに反物を伸ばし、改めて糊入れやサイズ調整を行うことで、新品同様に復活させることができる。かつては各家庭で年に何度か洗い張りを行い、時には別の着物や座布団・布団としてリメイク・リサイクルされていた。

要は、洗濯する工程には裁縫も含まれていたのだ。そのため、「洗濯する」という言葉が「裁縫する」ことを指すようになるのは、とても自然な流れだった。むしろ、それだけ裁縫部分のウェイトが大きかったと言えるかもしれない。

ちなみに、方言調査では、誘導尋問にならないよう聞き方に注意が必要だ。理想的な話者は使い方に無意識なので、「○○と言いますか?」「共通語の〇〇を何と言いますか?」と形を提示してしまうと、正確な回答が得られない。

気になって『日本言語地図』の調査票を見てみると。項目を「着物を『せんたく(せんだく)する』というのは、着物をどうすることを言いますか。」「裁縫することを『せんたく(せんだく)する』と言うことはありませんか。」と2つ設けることで、なるべく前者で自然に引き出せるよう配慮している。後者の項目は苦肉の策ではあるが、取りこぼしのないようにという調査団の執念がうかがえる。

| ジャンル | ことば・文学 |

|---|---|

| 掲載日時 | 2020/9/9 16:00 |

クイズに関するニュースやコラムの他、

クイズ「十種競技」を毎日配信しています。

クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。

Follow @quizbang_qbik

![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)