「東 野炎 立所見而 反見為者 月西渡」は

何と読む?

漢字ばかりではありますが、よーく見てみると、ある句が思い浮かびませんか?

ひとまず「暫定の答え」は、

「ひむがしの 野にかぎろひの 立つ見えて かえり見すれば 月かたぶきぬ」。

万葉歌人、柿本人麻呂の一句です。聞いたことがある方も多いと思います。

目ざとい方は「暫定の答え」という箇所が引っかかっているのではないでしょうか。

このような歯切れの悪い答えになってしまうのには理由があります。

今われわれが使っている「仮名」が発達したのは平安時代。

『万葉集』が成立した奈良時代はまだ仮名がなく、文章は全て漢字で表現していました。

使うのは中国の漢字ですが、表現したいのは日本語です。

このズレがとてもめんどくさい問題を生むことになります。

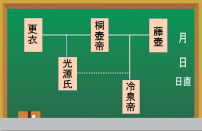

表現の方法は大きく分けて2つあります。

一つ目は、漢字を仮名と同じように表音文字として扱う方法。

例えば「比佐可多能」を「ひさかたの」と読む。

漢字が本来持つ、「比べる」とか「多い」という意味を完全に無視して、音だけで読みます。

わかりやすい反面、全てかなで書かれているようなものなので、意味が取りづらいのが欠点です。

二つ目は訓だけで読む方法。

「妹為」を「いもがため」と読む。

こちらは漢字の意味を利用した読み方です。

視覚的にはわかりやすいのですが、「テニヲハ」などの助詞を表現することが難しいため、どう読むかは読み手にゆだねられることになります。

例外はありますが、基本的にはこの組み合わせで『万葉集』の句は書かれています。

よって、「東」と書かれていても、表音文字としての「トウ」なのか、表意文字としての「ひがし」なのかを、前後の文脈、五七五の音数などをヒントにして読まなければならないのです。

さらに、この時代の文章は手書きをさらに写して…という形で拡散しているので、誤字もあり、読み解くのは至難の業です。

(拡散の仕方について気になる方は「『源氏物語』の作者は紫式部。○か×か?」参照)

今回取り上げた「ひむがしの…」という読み方は、江戸時代の賀茂真淵が提唱した読み方です。

江戸時代の人にとっても、『万葉集』はすでに古典です。読み解くのにかなり苦労したようです。

さらに、他の箇所の読み方も諸説あります。

・「東と野」をどう読むか

真淵は「ひむがしの 野に…」と読みましたが、

「東野の…」と最初の五音として読んでしまう説もあります。

・「月西渡」をどう読むか

「つきにしわたる」・「つきかたむけり」を見かけます。

この文字列で「つきかたぶきぬ」と読んだ真淵のセンスはすごい。

この句を特に難しく感じるのは、31音の句が漢字14文字で表現されているからです。

「ひむがしの…」の読み方はあくまで一説であり、

人麻呂が表現したかったのは、違う音だったのかもしれませんね。

今回は『万葉集』の表記基本編でした。

例外はさらにおもしろいので、近いうちに取り上げます。お楽しみに!

| ジャンル | ことば・文学 |

|---|---|

| 掲載日時 | 2020/9/5 16:00 |

大阪府出身・在住。

同志社大学文学部国文学科卒業。

現在は予備校で(比較的)新人講師として勤務。

担当ジャンルは【古典文学】

授業では、本編よりも脱線話の方がウケて悲しい反面、過去の自分もそうだったので生徒を責められません。小ネタを収集する日々です。

基本どんなジャンルでも興味あり!

でも、結局言葉(=ことのは)のもつ魅力から逃れられずここまで来てしまいました。

尊敬する人は中2のときからロザンの宇治原さん。好きなことは、得意ジャンルが全く違う同居人とクイズ番組を見ながらやいやい言うこと。

クイズに関するニュースやコラムの他、

クイズ「十種競技」を毎日配信しています。

クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。

Follow @quizbang_qbik

![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)