平安時代は女が男を養う時代だった?

受験古文では、平安時代の恋愛は頻出話題です。

平安時代、高貴な女性は家から出ることなく、

文字通り「箱入り娘」として育てられてきた、というイメージをお持ちの方が多いのではないでしょうか。

それもある意味では間違っていないのですが、

別の側面から見ると「当時の女性は男性を養っていた」ともいえるのです。

どういうことでしょうか?

それは、結婚に対する当時の考え方が背景にあります。

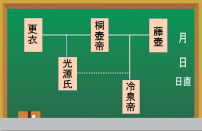

当時は「通い婚」といって、

同居ではなく「男性が女性の所に通ってくる」のが一般的でした。

女性の家にとって、通ってくる男性は「自分の家に子供をもたらしてくれる存在」でした。よって、定期的に通ってきてくれるように、食べ物を用意したり、着物を仕立ててあげたりしていました。

男性はいろんな女性の家を渡り歩いて、衣食住を確保していた側面もあるようです。

(まさに今でいうヒモ…)

また、生まれた子供は(養育費も含めて)基本的には女性の家で育てるものでした。

当時のスタンダードは、「女性の家」と「男性」の結婚、という感覚だったようで、

女性の親にどんな男性と結婚したのかをお披露目する儀式はあるのですが、

男性の親は、自分の息子がどんな恋愛をしているのかに関して、基本はノータッチでした。

また、極論、古語を紐解いて考えてみると、平安時代には「結婚」という概念がなかった、ということもできます。

受験古文では、「会う」「見る」は「結婚する」の意味だ、と習います。

これは、最初に会う数回は、夜に暗闇の中で会い、男は暗いうちに帰りますが、

「相性がよい」となれば、男性は明るくなるまで女性の家にとどまり、

明るい中で初めて顔を見るのが婚姻関係の始まりだとされているからです。

しかし、厳密に古語の語彙を分類すると、

「よばふ(告白・求婚する)」・「見る・会う(男女の関係になる)」の二系統の言葉しかありません。つまり、今の「結婚」の概念に当たる古語はないのです。

言葉がないということは、その概念が必要なかった、ということ。

今の結婚のように「この人と一緒に支え合って生きていきたい!」というパートナーとの結びつきを確認するものではなく、「子孫繁栄」が一番の目的だったため、「この人は自分のもの!」と主張する必要はないのです。

もちろん人間ですから、心のよりどころとしての恋人の存在であったり、

自分の存在意義(この時代は、期待されている通りに子供を産むこと)を満たしてもらったりということは必要だったようです。

そのため、女性は「どうして通ってきてくれないのかしら」

「自分の魅力がないからなのかしら」

「このままじゃ親の期待に応えられないわ」と思い悩み、男性が通ってきてくれるのを待っています。

恋人が他の人に目移りしてしまい、嫉妬に狂っている日記や物語は多々あるのですが、

それを現代のように、倫理的・道徳的に批判するというよりも、

一夫多妻のため「仕方ない」と頭ではわかりつつも、感情がついて来ない、という悩み方をしている印象があります。

平安時代の恋愛話は今よりも感情優先で人々が動いている印象です。

現代でも、他人の恋愛話がおもしろいものですが(?)、

当時の恋愛話を理解するには、こうした背景があることを知っているとより理解しやすいですね。

| ジャンル | ことば・文学 |

|---|---|

| 掲載日時 | 2020/8/19 16:00 |

大阪府出身・在住。

同志社大学文学部国文学科卒業。

現在は予備校で(比較的)新人講師として勤務。

担当ジャンルは【古典文学】

授業では、本編よりも脱線話の方がウケて悲しい反面、過去の自分もそうだったので生徒を責められません。小ネタを収集する日々です。

基本どんなジャンルでも興味あり!

でも、結局言葉(=ことのは)のもつ魅力から逃れられずここまで来てしまいました。

尊敬する人は中2のときからロザンの宇治原さん。好きなことは、得意ジャンルが全く違う同居人とクイズ番組を見ながらやいやい言うこと。

クイズに関するニュースやコラムの他、

クイズ「十種競技」を毎日配信しています。

クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。

Follow @quizbang_qbik

![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)