「鰰」「鱩」は何と読む?

魚の名前の漢字には難読が多いが、魚へんに「神」と「雷」でそれぞれ何と読むかご存知だろうか?

まず、「雷」という言葉に触れよう。

語源は「神鳴り」で、人間の力の及ばない現象への畏敬の念が表れている。

厳密には、『万葉集』にも登場する「ナルカミ」が、方言分布から見ても古い形のようだ。

現代は「雷」はこの放電現象全体を指すが、語源から分かるように本来は音、つまり「雷鳴」だけを指した。

対の、光だけを指す言葉「稲妻」にも、神秘的な由来がある。

昔、稲は「稲妻」によって穂を実らせると考えられたことから、「稲の夫(つま=配偶者)」の名がついたという。

方言分布を見ても、「イナヅマ」「イナビカリ」の2強がほぼ全国を占める。

このように、雷には古来から神々しいイメージが付きまとうが、

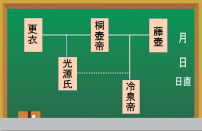

やはり「神」を含む雷の言い方を探すと、「ハタハタガミ」「ハタタガミ」、あるいは若狭や丹後の方言「ハタガミ」が存在する。

この「ハタ」、元を辿れば、現代の「ゴロゴロ」に当たる雷の擬音語が「ハタハタ」だったのだそうだ。

さあ、お気づきだろうか。

「鰰」「鱩」の読みの正解は、いずれも「ハタハタ」。

別名カミナリウオ。

雷が多い初冬に多く獲れたことから、「雷」やその背後の「神」の字が用いられ、名前も正に「ハタハタ」となった。

現代の感覚では、まさしく「キラキラネーム」の複数持ちと言おうか。

ともかく、こうした由来で物事が一つに繋がっていることは興味深く、覚えやすい。

ちなみに、稲妻の話に補足をすると、2017年に島根県の高校生が、実際に雷の多い年は豊作になることを証明している。

放電を受けた水は窒素量が通常の1.5倍になることが原因らしい。

何せ、窒素はリン、カリウムと並ぶ肥料の三要素だ。

古来の人の観察眼も、捨てたものではない。

| ジャンル | ことば・文学 |

|---|---|

| 掲載日時 | 2020/7/8 16:00 |

クイズに関するニュースやコラムの他、

クイズ「十種競技」を毎日配信しています。

クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。

Follow @quizbang_qbik

![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)