清少納言の名前の由来は?

本名にしては違和感がある。

なんとなく「清少・納言」で区切って「姓・名」のように覚えている人が多いのではないでしょうか。

平安時代、男女問わず本名はよっぽど親しい人(両親・配偶者など)にしか伝えませんでした。

言霊信仰というものがあり、名前を知られると、相手に自分の人格を操られると考えていたからです。

ジブリ映画の『千と千尋の神隠し』でも、本名を奪われてしまい、

自由に身動きが取れない設定がありました。

本名もある意味大事な個人情報の一つだったのです。

そういうわけで、呪いをかける時は本名を唱える必要があったようです。

そのためにも、軽々しく自分の本名は教えてはならない…そんなマンガありましたね。

ではどうしていたのかというと、

仕事場では役職や親類との関係で呼びあうことで事足りていたようです。

今でも「部長」や「先生」など、役職で呼び合う職場はたくさんありますし、

「○○ちゃんのお母さん」「○○さんのお兄さん」で十分コミュニケーションが取れます。

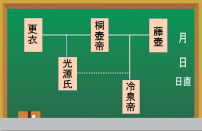

事実、『源氏物語』の光源氏も本文で、「光源氏」と呼ばれることはほとんどなく、

(これも完全な本名というわけではありませんが)

「中将」とか「大臣」とかその時の役職で呼ばれています。

男性は政治に携わり公的文書に名前が残る機会がそれなりにあったのですが、

女性にそんな機会はほとんどなく、優れた文学作品を残しても本名は残りませんでした。

『更級日記』の菅原孝標女(すがわらのたかすえのむすめ)とか、

『蜻蛉日記』の藤原道綱母(ふじわらのみちつなのはは)は

親族との関係で呼び名を作るパターン。

そしてタイトルになっている清少納言は役職で呼ぶパターンでした。

父が清原元輔(百人一首にも入っている歌人)だから名字から清の字をとり、

役職名の「少納言」をくっつけて呼び名になっていました。

役職は、父や夫の役職で呼ぶことが多いのですが、

清少納言の周りには少納言になった人がいないそうで、

なぜ「少納言」の役職で呼ばれていたのかは研究者により諸説あります。

また、時代はさかのぼりますが、奈良時代の万葉集に雄略天皇という人が詠んだ、こんな和歌があります。

——

籠(こ)もよ み籠持ち 掘串(ふくし)もよ み掘串(ぶくし)持ち

この丘に 菜摘ます児 家聞かな 名告(の)らさね

そらみつ 大和の国は おしなべて われこそ居れ しきなべて われこそませ

われこそは 告(の)らめ 家をも名を

——

超・意訳してみると、

「ちょっとそこのお嬢さん、名前教えてよ!」くらいになりますかね。

現代でこんなことを言うと単なるナンパです。

しかし昔の名前事情を知っていると、

名前を教えてもらえるくらいの深い関係になりたい、

すなわち結婚してほしいというプロポーズの歌だということがわかりますね。

| ジャンル | ことば・文学 |

|---|---|

| 掲載日時 | 2020/6/9 16:00 |

大阪府出身・在住。

同志社大学文学部国文学科卒業。

現在は予備校で(比較的)新人講師として勤務。

担当ジャンルは【古典文学】

授業では、本編よりも脱線話の方がウケて悲しい反面、過去の自分もそうだったので生徒を責められません。小ネタを収集する日々です。

基本どんなジャンルでも興味あり!

でも、結局言葉(=ことのは)のもつ魅力から逃れられずここまで来てしまいました。

尊敬する人は中2のときからロザンの宇治原さん。好きなことは、得意ジャンルが全く違う同居人とクイズ番組を見ながらやいやい言うこと。

クイズに関するニュースやコラムの他、

クイズ「十種競技」を毎日配信しています。

クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。

Follow @quizbang_qbik

![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)