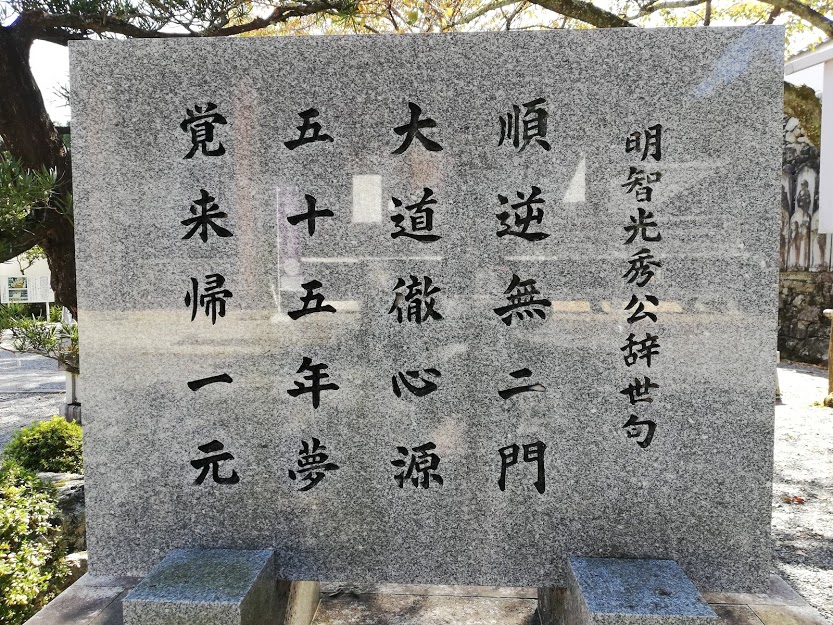

明智光秀の辞世の句ってどんなもの?

今年、大河ドラマの「麒麟が来る」で話題になっている明智光秀。光秀の最期は最終回を待つまでもなくご存じのとおりです。

光秀は最期に何を考えていたのでしょうか。

本能寺の変があり、逃げている途中に亡くなった光秀に辞世の句を詠む余裕なんてあったのか?という疑問から、この句は後世に作られた偽作とする説が有力です。

しかし。

あれ?漢文?和歌じゃないの?と思いませんでしたか?

「漢詩」と言えば、中国詩人の杜甫の「国破れて山河在り…」を意味も分からず暗記した記憶がある方もいらっしゃるはずです。「漢詩」に対して「中国のもの」「古いもの」「国語の受験科目の一つ」のイメージをお持ちの方が大半なのではないでしょうか。

実は日本人は漢詩が大好きです。戦前くらいまでは漢詩は一般教養でした。解釈はもちろん、日常的に作っており、日本文化に根付いた文化でした。

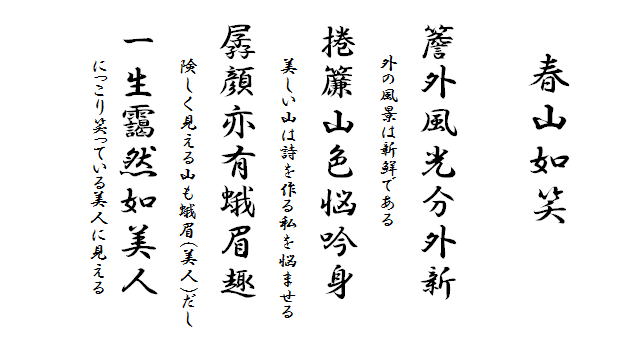

他にも戦国武将で言えば武田信玄は「春山如笑」という詩を作っています。

どうでしょう。「風林火山」の荒々しいイメージとはかけ離れ、自然をめでる風流さを持った人間に見えてきませんか?

戦国武将にとっても漢詩は身近なもので、感動したものがあればすぐにそれを題材にして詠む。twitterでつぶやくのとそんなに変わらない感覚だったのかもしれません。

私も最初は、漢文に対して「中国の古典」くらいのイメージしか持っていませんでしたが、イメージを覆されたのは、出身大学・同志社の設立者・新島襄先生の自伝を読んだのがきっかけです。

(現在はどうかわかりませんが、大学の入学式の日に『新島襄自伝』という本が配られたのです)

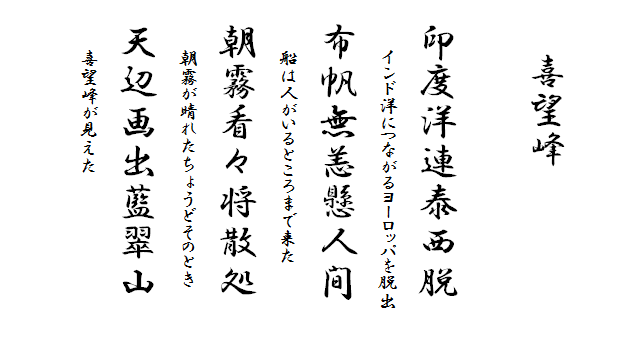

新島先生は、幕末の日本が揺れ動いた時代に、日本を飛び出し船でアメリカに向かおうとします。本にはその時の日記・記録が収録されていたのですが、喜望峰が船から見えたときに詠んだ詩があります。

最初見たときは漢文で詠むの?しかも「喜望峰」を題材に?とつっこみました。

漢文は日本でも漢文を作れる人が少なくなり、解釈できる人が少なくなり、そして一般教養として漢文を味わうことが出来る人が少なくなってきています。

かろうじて学校教育で出会うのは中国古典としての漢文。もちろん日本語のルーツをたどるために中国古典は避けてとれない道ではありますが、それを日本ではどのように享受し、遊び、表現していたのか。それがどんどんわからなくなってきています。

新しい表現が出て来るのは大歓迎。でもだからと言って、古い表現が廃れ、歴史を学べなくなるのは悲しいことだと思いませんか?

| ジャンル | 歴史 |

|---|---|

| 掲載日時 | 2020/12/9 16:00 |

大阪府出身・在住。

同志社大学文学部国文学科卒業。

現在は予備校で(比較的)新人講師として勤務。

担当ジャンルは【古典文学】

授業では、本編よりも脱線話の方がウケて悲しい反面、過去の自分もそうだったので生徒を責められません。小ネタを収集する日々です。

基本どんなジャンルでも興味あり!

でも、結局言葉(=ことのは)のもつ魅力から逃れられずここまで来てしまいました。

尊敬する人は中2のときからロザンの宇治原さん。好きなことは、得意ジャンルが全く違う同居人とクイズ番組を見ながらやいやい言うこと。

クイズに関するニュースやコラムの他、

クイズ「十種競技」を毎日配信しています。

クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。

Follow @quizbang_qbik

![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)