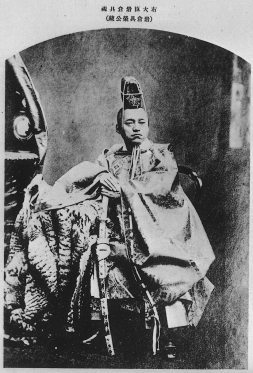

なんで慶喜は戦争からとっとと逃げ出したの?

幕府軍と薩長軍との戦い(鳥羽・伏見の戦い)は、京都の伏見での衝突からはじまりました。慶応4年1月3日のことです。

その前の月の慶応3年12月、薩長は「王政復古の大号令」というクーデターを起こし、慶喜の地位を奪います。

鳥羽・伏見の戦いからはじまる戊辰戦争はよく「旧幕軍と薩長軍の戦い」と言われるけど、開戦時点では幕府の連中は「幕府は存続してる」って思ってるので、「旧幕軍」という表現は微妙な感じです。薩長側が後に作った造語ですよね。

で、鳥羽・伏見の戦い。慶喜は将軍なので、幕府側の大将です。幕府側の兵力は、薩長の3倍ぐらいの人数がいたようなので、普通に戦ってたら幕府側が勝利を収めた可能性だって高かったのです。

しかし慶喜は開戦からたった3日後に、こっそり江戸に逃げ出します。

「大将が逃げ出した」となれば、一気に戦意喪失です。そう、慶喜の逃亡が、この戦いの主導権を薩長側に渡すきっかけとなってしまったのです。

では慶喜はなんで逃げたのか?

それが「錦の御旗」です。薩長を裏で操る岩倉具視らが勝手にこしらえた錦の御旗を、薩長軍が戦場で掲げたのです。

慶喜はこれに面食らいました。薩長が錦の御旗を掲げたということは、敵である幕府は「朝敵」です。「朝敵」とは、天皇に敵対するものという意味。

慶喜は天皇を敵に戦うことなどできなかったのです。そこで慶喜が選択したのは「こっそり江戸に逃亡」だったのです。

弱腰だと言われても仕方のない行動ですが、この行動がこの戦争を長引かせてしまいました。京都ではじまった戦いでしたが、最後の戦場は箱館でした。明治2年5月18日、幕府軍の榎本武揚が降伏し、ようやく長い戦いは終了したのです。

もう1度言いますが、「錦の御旗」は岩倉具視が勝手に作ったんです。

代々朝廷で引き継がれてきた旗ではなく、岩倉具視が「こんな感じの旗かな?」的なノリでデザインし、勝手に作ったのです。その“作られた”旗を見て、慶喜はビビってしまった。

まぁ歴史の事実なんてそんなもんです…。

| ジャンル | 歴史 |

|---|---|

| 掲載日時 | 2020/11/14 16:00 |

クイズに関するニュースやコラムの他、

クイズ「十種競技」を毎日配信しています。

クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。

Follow @quizbang_qbik

![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)