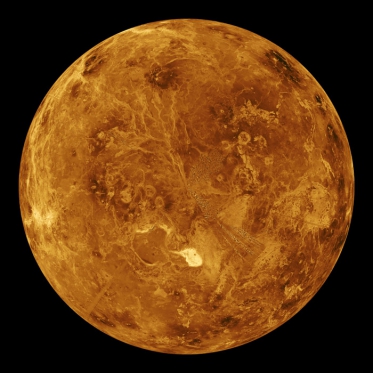

金星で見られる溶岩ドーム地形をあるお菓子の名前から何という?

金星は太陽から2番目に近い惑星だ。3000年以上も前から天文学者たちがその軌道を観測・記録していたことが残っている。従って金星は古代からその存在を知っており、裸眼で明確に見えていた。

金星は地球の夜空から月に次いで輝いて見えており、たまに朝方や夕方でも観測できる。朝方に見えるのを「明けの明星」、夕方に見えるのを「宵の明星」と呼ばれる。

金星はその大きさ・質量・密度が地球に非常に似ているため、「地球の双子惑星」や「地球の姉妹惑星」と呼ばれている。しかしその表面は地球とは大いに異なっている。

1960年代以降に宇宙探査機による観測が進んでいく中で、金星は地球の90倍以上の厚さの大気圏(天体の重力によってとどめられている空気の層)を持ち、それは二酸化炭素(約96.5%)、窒素(約3.5%)とわずかな化合物で構成されていることが分かった。そのため金星の地表での大気圧は地球の約92倍となる。

また大気中の二酸化炭素による温室効果より、金星の平均表面温度は約462℃と太陽系の惑星の中では一番高い。

金星の地形について初めて分かったのは、NASAの宇宙探査機・マゼラン(1989年に打ち上げ、1994年に運用終了)のレーダー観測のおかげだ。マゼランの観測により、金星の大半の表面地形は火山活動によるものだと分かった。

またESA(ヨーロッパ宇宙機関)が2005年に打ち上げた宇宙探査機のビーナス・エクスプレス(2006年に金星の周回軌道に入り、2014年に運用終了)の観測より、過去250万年前から数百年前までに起きた火山活動によるものとされる溶岩が発見された。

従って金星の火山活動は遠い過去ではなく現在でも起こりうると示唆される。ただし2020年6月現在まだ観測例はない。

金星の火山地形には特有な名前がついたものが存在する。

金星の地下から上昇してきたマグマが表面を押し上げて作られたとされる「コロナ」は直径数百kmの円に近い形をしている一方、同じように出来上がったとされる「ノバ」は放射状に広がる割れ目を伴っている。また環状の割れ目と放射状の割れ目が共存しているものを「アラクノイド」と呼ばれる。

地下のマグマが地表に出てきて粘り気の高い溶岩となり、その溶岩がなす平らな頂上のドーム状地形を「パンケーキドーム」と科学者たちは呼んでいる。見つかっているもので直径が20〜50km、最高で高さが1000mだ。なぜパンケーキと名付けられたのか定かではないが、パンケーキに形状が似ているからではないかと推察される。

今後、別の天体で新しい地形に美味しそうな名前が出てくるのか?それは名付ける人たちのセンスによるだろう。他にも面白そうな名前があれば、もっとお伝えしていきたい。

| ジャンル | 科学 |

|---|---|

| 掲載日時 | 2020/8/14 16:00 |

クイズに関するニュースやコラムの他、

クイズ「十種競技」を毎日配信しています。

クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。

Follow @quizbang_qbik

![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)