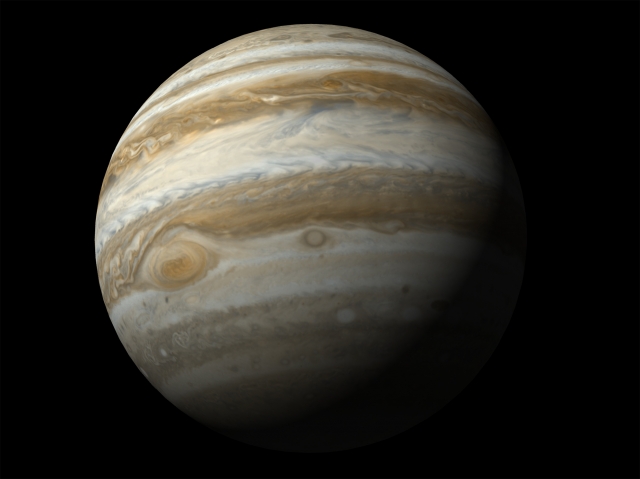

赤い渦が見られる惑星は木星ですが、白い渦が見られるのは?

太陽系の惑星の中で、質量・大きさともに最大である木星。その表面の特徴といえば何を思い浮かべるだろうか?

太陽系の惑星の中で、質量・大きさともに最大である木星。その表面の特徴といえば何を思い浮かべるだろうか?

おそらく「大きく赤っぽい目のような模様」が多いと思う。ではその名称は何か?

正解は「大赤斑(だいせきはん)」で、英語では “Great Red Spot”と呼ばれている。その正体は巨大な渦で、大きさは地球の約2倍以上だ。

1665年にジョヴァンニ・カッシーニ(イタリアの天文学者)が初めて観測したといわれているが、当時は「恒久的な渦」(“Permanent Storm”)と記録されており、大赤斑と同じものだと主張している科学者は多い。実質的に「大赤斑」が広く知られるようになったのは、1831年にハインリッヒ・シュワーべ(ドイツの天文学者)が木星の渦を図で描いてからだ。

大赤斑は木星の南半球に存在しており、反時計回りに回っている。また19世紀末から継続している観測により、その大きさは徐々に小さくなっていることが明らかになった。

ここで本題に入ろう。木星以外に大きい渦が表面に見られた太陽系の惑星は何か?

それは土星と海王星である。土星の渦は「大白班(Great White Spot)」(※)、海王星の渦は「大暗班(Great Dark Spot)」と呼ばれている。

- “Great White Spot”は英語の天文学用語として知られているが、大白班という日本語は「大赤斑」に倣って翻訳した。

大白斑は2010年〜2011年に、大暗班は1989年〜1994年に観測されていた。

ここで各々について説明しよう。

土星の「大白斑(だいはくはん)」は北半球に存在し、地球とほぼ同じ規模の大きさを持っていた。木星の大赤斑と違うのは、雷を伴うほど活発な渦で、土星の周りを包み込むほどの長い尾を伴っていた点である。

大白斑は北半球が太陽の方に傾いている時によく起きていたが、その発生の仕組みや発生頻度の少なさについてはまだ研究中である。ちなみに2018年には別の新しい大白斑が土星の北極圏で観測されている。

海王星の「大暗班(だいあんはん)」は、1989年にボイジャー2号で初めて観測された。大暗班は木星と同じ高気圧性の渦とされており、その大きさは長半径13,000km、短半径6,600kmの楕円状と推定される。

しかし1994年にハッブル宇宙望遠鏡が海王星を観測したところ、大暗班は姿を消していた。このことから木星と異なりこの渦は短命ではないかと、一部の科学者は論じている。ちなみに2016年には新たな大暗班が観測されている。

太陽系の大惑星でみられる渦模様はまだ謎が多く、わかっているのはほんの一部に過ぎない。惑星科学の研究がさらに発展していくことで、その天体で起きている気候の秘密が解かれていくだろう。

| ジャンル | 科学 |

|---|---|

| 掲載日時 | 2020/8/4 16:00 |

クイズに関するニュースやコラムの他、

クイズ「十種競技」を毎日配信しています。

クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。

Follow @quizbang_qbik

![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)