お金のはなし4

【聞くトリビア 読む編part.8】

五円玉には、いろんな産業がデザインされている。

五円玉の表面上部には稲穂、下部には水、穴のまわりには歯車が描かれています。

これらはそれぞれ農業、水産業、工業という、この硬貨が発行された昭和24年当時の日本のおもな産業を示しています。

デザイン自体は当時から変わっていませんが、昭和34年までは文字が現在のゴシック体ではなく楷書体で、裏面の「日本国」の「国」の字が旧字体でした。

ちなみに、裏面に描かれている双葉は、第二次世界大戦が終わり、民主国家となった日本を象徴しているとされます。

これまで一番お札の肖像に使われた人物は、聖徳太子。

聖徳太子の紙幣というと、1958年発行の一万円札をイメージする方も多いでしょうが、最初に紙幣の肖像画に採用されたのは、1930年発行の百円札です。

その後も1944年・45年・46年発行の百円札に採用され、1950年には千円札、1957年には五千円札に採用され、聖徳太子の肖像があるものだけで7種類の紙幣が存在します。

なお、百円札4種を1つとカウントしても、もっとも多くの紙幣に登場したことには変わりはありません。

お札の種類を声で教えてくれるアプリがある。

日本の紙幣には、目の不自由な方向けに、触って判別できる識別マークがつけられますが、近年は「言う吉くん」という、紙幣を判別してくれる無料スマートフォンアプリも公開されています。

アプリを起動し、カメラをお札にかざすと、音声と文字で何円札かを知らせてくれます。

正方形や六角形のコインがある。

コインというと円形が当たり前だと思いがちですが、世界へ目をやると、実に様々なコインが存在します。

たとえば、マレーシアの1セント硬貨は正方形、ミャンマーの25ピアは六角形、ユニークなものでいえばモルディブの10ラーリ硬貨は帆立貝のような形をしています。

また、日本の五円や五十円のように穴の空いた硬貨も世界にありますが、1994年に作られたバハマ諸島の5ドルの金貨と銀貨にはゴルフのグリーンが刻まれており、穴の位置もホールの部分という、遊び心のあるデザインになっています。

千円札の裏の富士山は、山梨県からみたもの。

千円札の富士山は、写真家・岡田紅陽が山梨県にある富士五湖のひとつ、本栖湖から撮影した『湖畔の春』という作品がベースとなっています。

千円札の富士山は、写真家・岡田紅陽が山梨県にある富士五湖のひとつ、本栖湖から撮影した『湖畔の春』という作品がベースとなっています。

これは、1984年発行の五千円札のものも同様です。

富士山がデザインされた紙幣は他にも1938年発行の五十銭、1951年と1969年に発行された五百円と、先の2つを合わせて合計5種類あります。

鉄腕アトム、ハローキティ、ドラえもん。すべて記念硬貨になっている。

造幣局では2003年4月7日の鉄腕アトムの誕生日とされる日に、第1弾として鉄腕アトム誕生記念の貨幣セットを販売しました。

以後、ミッキーマウス、ハローキティ、ドラえもん、くまのプーさんなどの硬貨セットも売り出しています。

キャラクターがデザインされたオリジナルのパッケージの中に、一円から五百円の硬貨と、各キャラクターがデザインされたメダルが入ったもので、広く国民に愛される作品がチョイスされており、今後も人気アニメや漫画の記念貨幣セットが販売されていくことでしょう。

日本の通貨を外国で作っていたことがある。

日本の貨幣の歴史は683年に鋳造された富本銭に始まります。

その後、708年の和同開珎をはじめとしたいわゆる「皇朝十二銭」が鋳造されましたが、958年の乾元大宝の後は豊臣秀吉の時代まで、日本で貨幣が作られることはありませんでした。

その間は、中国から貨幣を輸入し、それが国内で流通していました。

有名なものとしては、明の時代に作られた、織田信長も旗印として使った永楽通宝があります。

これは江戸時代初期まで、標準的なお金とされていました。

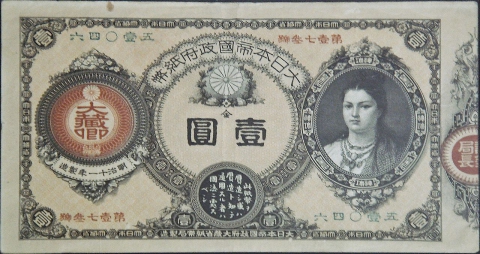

日本で初めてお札の肖像になったのは、伝説上の人物。

日本初の肖像入りのお札は、1881年に発行された一円札で、肖像画には神功皇后が採用されました。

神功皇后は仲哀天皇の皇后で、天皇没後、妊娠中でありながら武内宿禰とともに朝鮮半島に出陣して新羅を討伐し、帰国後に応神天皇を産んだと『古事記』に伝わる人物です。

福沢諭吉の一万円札。裏面は、キジバージョンと鳳凰バージョンがある。

福沢諭吉は、2004年発行の前の1984年発行のものから、一万円札の肖像に継続して採用されています。

2004年発行のものは裏面が鳳凰像で、表面にホログラムがあります。

一方、1984年発行のものはホログラムはなく、裏面は2羽のキジが描かれています。

二千円札は、沖縄県でめちゃめちゃ使われている。

近年はあまり見なくなった印象のある二千円札ですが、描かれている守礼門のある沖縄県では現在も多く使われています。

そのことを象徴するのが沖縄県の自動販売機とATMです。

他の都道府県では二千円札は自動販売機で使えないケースが多く、流通量が少ない原因のひとつとも考えられていますが、沖縄県では対応しているものが多くあります。

ATMでは「二千円札不要」や「二千円札優先」といったボタンがあり、引き出しの際にもよく目にするようになっています。

日本で十万円の記念貨幣が発行されたことがある。

日本には「天皇陛下御即位記念十万円金貨」と「天皇陛下御在位60年記念十万円金貨」という、2種類の金貨があります。

これらは銀行に持って行って両替すれば当然10万円となります。

しかし、この2つの金貨では使われている金の量が違います。

御在位60年記念金貨は20グラム、御即位記念金貨は30グラムです。

そのため、買い取り店などに持ち込んで査定してもうら場合は、金の量によって差が生じます。

また、金相場による影響もあります。たとえば純金1グラムが4500円買取りの場合、御即位記念金貨は4500×30で13万5000円、御在位60年記念金貨は4500×20で9万円。

「御在位60年記念十万円金貨」は金の価値でいうと額面の10万円未満となり、普通に両替したほうが得となります。

| 掲載日時 | 2021/1/29 18:00 |

|---|

クイズに関するニュースやコラムの他、

クイズ「十種競技」を毎日配信しています。

クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。

Follow @quizbang_qbik

![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)