お金のはなし1

【聞くトリビア 読む編part.5】

3ドル紙幣がある。

3ドル紙幣は1992年、クック諸島で作られました。

その島のひとつ、アイツタキ島の文化や自然が描かれた美しい紙幣です。

額面が3ドルという中途半端な紙幣を発行しているのはクック諸島だけとあって、おみやげとしても人気なのだそうです。

またフィジーでは7ドル紙幣があります。

これはリオデジャネイロオリンピックの7人制ラグビーで優勝したことを記念して発行されました。

五千円札の樋口一葉の顔は、光る。

現在発行されているお札は、偽造防止のために特殊発光インキが使われており、紫外線を当てると一部が光ります。

例えばハンコや模様の一部が光るのですが、五千円札だけは、樋口一葉の顔も少しだけ光るそうです。

令和元年の一円玉は、502枚しかない。

年によって硬貨の製造枚数は違います。

令和元年では、もっとも多い十円玉は約13万枚作られていますが、一円玉は502枚しかありません。

消費税10%や電子マネーなどによる決済で、一円や五円は使用頻度が減ることが予想されていました。

それに加え、令和元年は年の途中から始まったこともあり、丸一年間、硬貨が製造されたわけではありません。

枚数の少なさから、後々1円を超える額で取引される可能性もあるでしょう。

中国で布のお金が作られたことがある。

1933年、共産党と国民党が対立して政治的紛争が度々起こっていた中国で、お札を作るための紙が手に入らないという事態が起こりました。

そこで、共産党の臨時政府は仕方なく、布にお金を印刷するはめになったというわけ。

世界ではほかに革やわらでできたお札が作られたこともあります。

日本で陶器のお金が作られたことがある。

第二次世界大戦中の日本で、硬貨の原料として使われていた金属が兵器や戦闘機などの製造に回されたことで、金属の確保が困難になると予想されました。

そこで焼物の製造でおなじみの愛知県瀬戸市や佐賀県有田町などの工場で陶器製の硬貨が1500万枚ほど作られることになったのです。

しかし、流通する前に戦争が終わったため、実際に使われることはなく、ほとんどが粉砕されゴミとして処分されてしまいました。

一円玉を1枚作るのにかかるお金は、3円。

一円玉の成分はアルミニウム100パーセントで、1枚あたりのアルミニウムの原価は0.3円ほどですが、それを加工する費用などを換算するとおよそ3円かかります。

すなわち発行すればするほど、コスト的に損となってしまうわけです。

ちなみに他の硬貨の原価は五円玉はおよそ10円、十円玉はおよそ13円で、こちらも価格よりも原価のほうが高いのですが、一番原価率が悪いのは一円玉です。

一円玉が、「日経ヒット商品番付」の横綱になったことがある。

日本経済新聞社が毎年発表している「日経ヒット商品番付」。

普通、家電や食品などといった商品が選ばれるのですが、1989年、一円玉が最上位の横綱になりました。

この年の4月1日、日本で消費税が導入されたのです。

その税率は3パーセント。

100円の物を買うと3円の消費税がかかるということで、今まで必要なかった一円玉を3枚余計に支払うはめになりました。

そのため多くの一円玉が流通することになり、この年の一円玉は前年の2倍、20億枚ほど製造されました。

このことから一円玉が商品でないにも関わらず、ヒット商品番付の横綱に選ばれたというわけです。

切手より小さなお札がある。

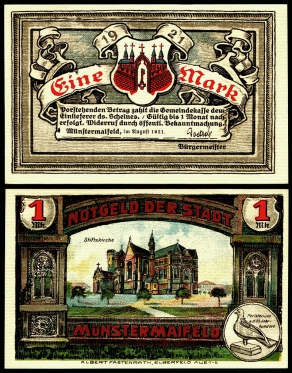

第一次世界大戦の頃に、現在のドイツやオーストリアで、市町村単位で発行された「ノートゲルト」という紙幣のサイズは縦横18ミリ。

日本で発行されている63円の普通切手のサイズ、縦25.5ミリ、横21.5ミリよりも小さいものです。

これは当時、ハイパーインフレが起こったことと、金属類などをすべて軍需にまわしていたことから節約のために苦肉の策で作られました。

各市町村単位の製造で、デザインもそれぞれ異なり、現在もコレクターの間で人気となっています。

これは約10㎝のものですが、市町村によってサイズもデザインも様々でした。

コンニャクからできたお札がある。

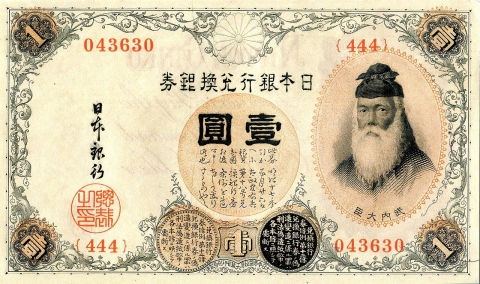

明治18年に日本銀行では初めてとなる紙幣「十円券」が発行されました。

大黒様が描かれていたことから「大黒札」と呼ばれるこのお札には、紙質を強めるためにこんにゃくの粉を紙に混ぜて作られていました。

これによって紙質は高まりましたが、ネズミや虫が食べてしまい、穴だらけになってしまうという被害が多発しました。そのため数年後にはコンニャク粉は使われなくなったそうです。

ちなみにこの「十円券」にはネズミが描かれていました。

そのネズミによって廃止になってしまったというのは皮肉な話です。

明治時代に発行されて、今でも使えるお金がある。

これまでに発行された日本銀行券は全部で53種類に上ります。

このうち、今でも使えるお金は、現在流通している4種類の紙幣の他に、18種類あります。その中には、明治時代の紙幣も2種類あります。

明治18年に発行された「旧一円券」と、明治22年に発行された「改造一円券」が、その紙幣です。

| 掲載日時 | 2021/1/29 18:00 |

|---|

クイズに関するニュースやコラムの他、

クイズ「十種競技」を毎日配信しています。

クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。

Follow @quizbang_qbik

![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)