浦島太郎はおじいさんになった後…?

【イラスト雑学part.8】

今日はみなさんご存じの物語、『浦島太郎』についてです。

虐められていた亀を助けた浦島太郎が、助けたお礼にと竜宮城に招かれる。

竜宮城には乙姫というお姫様がいて、浦島は彼女に盛大にもてなされしばらくの間滞在したが、ふと故郷が恋しくなる。

乙姫は、浦島にお土産として玉手箱を「決して開けてはならない」という忠告とともに渡す。

故郷に帰った浦島は、なぜか何百年も経過していた故郷に悲しみ、言いつけを破って玉手箱を開けてしまう。

そして浦島は、中から出てきた白い煙によって老人になってしまう…。

今更あらすじを述べるまでもないが、よく知られているのはこんなストーリーだろう。

これは、戦前の国定教科書に載っていた「ウラシマノハナシ」が、全国に広まった形のあらすじである。

『浦島太郎』の物語の歴史は古く、『日本書紀』や『万葉集』でも言及がなされているという。

その後も伝承は受け継がれ、鎌倉時代末~江戸時代に成立した、『御伽草子』で物語文学として成立した。

さて、その『御伽草子』で語られている『浦島太郎』。

国定教科書版との差異は多くあるが、一番の違いは…

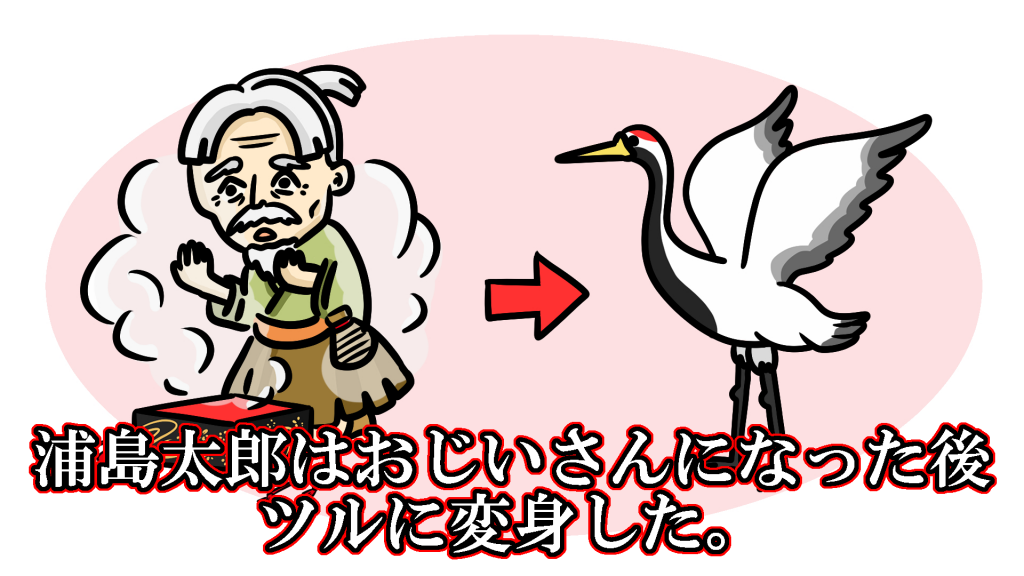

浦島太郎が最後、ツルになり飛び立ったということだろう。

国定教科書版では失意の中で物語は終わるが、『御伽草子』では浦島太郎は竜宮城で乙姫と夫婦になっており、故郷への帰還後はおじいさん、そしてツルとなり蓬莱山へと旅立つ。

そして”亀の化身である”乙姫と、蓬莱山で再開する…というハッピーエンドで締めくくる。

唐突に「蓬莱山」なんてワードが出てきているが、『日本書紀』などいくつかの書では浦島太郎は「竜宮城」ではなく「蓬莱山」、この場合は理想郷に赴いていることになっているので、その流れを汲んでいるのだろう。

ではなぜ、国定教科書版に至るまでで物語が変わったかというと…。

1.『御伽草子』成立後、『浦島太郎』は江戸時代に能や狂言の題材となりその過程で物語が変化していった

2.教育のための報恩物語として都合がよかった

3.言いつけを守らないと不幸になるという教訓のため

4.浦島と乙姫が夫婦となるくだりが『御伽草子』の描写だと教育上よろしくない

5.「蓬莱」は道教思想なため、戦前の教育にはそぐわない

6.そもそも、ツルになるくだりが意味不明

などの理由が考察されているとのこと。

御伽草子には、他にも現代まで伝わる物語の原型があるので、一度覗いてみるのもいいかもしれない。

| 掲載日時 | 2020/10/26 17:30 |

|---|

1980年生まれ・神奈川県出身

編集プロダクション、映像制作会社勤務を経て、

2011年よりフリーランスのライター・イラストレーターとして活動。

近年は児童向け小説やコミックイラストにも携わる。

趣味はワインを飲むことと食品サンプルの収集。

クイズに関するニュースやコラムの他、

クイズ「十種競技」を毎日配信しています。

クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。

Follow @quizbang_qbik

![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)