方言で「タカ」「タツ」「イカ」、これって何?

『日本言語地図(1966~1974)』によれば、あるものを熊本県の方言では「タカ」や「タツ」と言う。他に、東北北部や九州北西部では「ハタ」、広島・山口では「ヨーズ」、宮古島では「カビトゥズ」と言う。

「イカ」は、関西を中心に北陸や中四国東部まで広く見られる方言だ。場所によって「イカノボリ」とも言う。この「イカ」が、共通語になった語形との二大勢力だ。さて、この言葉は何だろう?

答えは「タコ」だ。

もちろん、海の「蛸」ではなく、お正月に揚げる「凧」。「タコ(蛸)」「イカ(烏賊)」「ハタ(旗)」、いずれも紙の尾を垂らした様をなぞらえたという説がある。

由来に関して、ある面白い逸話がある。江戸時代、当時「いかのぼり」が大流行した。ところが、ケンカの原因になったり、住居や畑、果ては大名行列に落下したりしたため、幕府が「いかのぼり禁止令」を発令した。それでも諦めきれない庶民は、「これはイカではなくタコだ」と屁理屈をこね、「タコ」と呼ばれるようになったというもの(その後「たこのぼり禁止令」も出たらしい)。

私は歴史学的な観点は分からないが、方言の目線で言えば、この説はかなり怪しい。

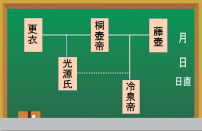

「方言周圏論」という考え方になるが、日本の方言は長く文化の発信地であった京都を中心に、同心円状に遠くに行くほど古い語形が保存されている。「凧」に関しても、関西の「イカ」を挟むように東西に「タコ」が分布し、それも東北から九州までのかなり広範囲だ。これらが同時発生的に生まれたとは考えにくく、明らかに「タコ」より「イカ」の方が新しい語形と言える。

そもそも、TVなどが出現するまで、方言の伝搬は数百年~千年以上をかけて行われるものだった。逸話を信じるなら、「タコ」がこれだけ急速に普及するだけの魔力が凧揚げにあったことになる。そんな凧職人が国を動かすような歴史は私は習っていない。

ともあれ、「タコ」「イカ」両方の言い方が存在するのは興味深く、逸話が生まれるのも納得する。その度に後世の子孫が振り回されるのは迷惑な話だが。

| ジャンル | ことば・文学 |

|---|---|

| 掲載日時 | 2020/11/10 16:00 |

クイズに関するニュースやコラムの他、

クイズ「十種競技」を毎日配信しています。

クイズ好きの方はTwitterでフォローをお願いします。

Follow @quizbang_qbik

![[PR]簡単!クイズイベントのお助けツールは、アンサータッチ](https://www.quizbang.net/wordpress/wp-content/uploads/2023/06/c442ab583ef5a93b6e362839cfeb0e34-e1685582257127.jpg)